欧州ツアーレポート:金子勲矩

- 文

- 金子勲矩

2025年6月、第一期公募枠の採択者3名(金子勲矩、関口和希、ひらのりょう)が新作のプレゼンテーションを主な目的として、ヨーロッパツアーを行いました。この記事では、金子勲矩によるレポート記事をお届けします。

金子勲矩によるレポート

今回のヨーロッパツアーの主な目的は、New Newのプレゼンテーションプログラムで自身の活動紹介と新作のピッチを行うこと、アニメーション関係者と知り合い、今後につながるネットワーキングを行うことでした。

6/2〜6/7開催のザグレブ国際アニメーション映画祭を皮切りに、続けて6/9〜6/15開催のアヌシー国際アニメーション映画祭に参加、6/17にパリの日本文化会館で作品の上映とトーク、6/18はレジデンス施設のCiclicを見学する────以上が今回のスケジュールでした。飛行機の乗り降りも含めて、6/3〜6/20までの18日間にわたりヨーロッパにおけるアニメーションを取り巻く環境に浸ってきました。

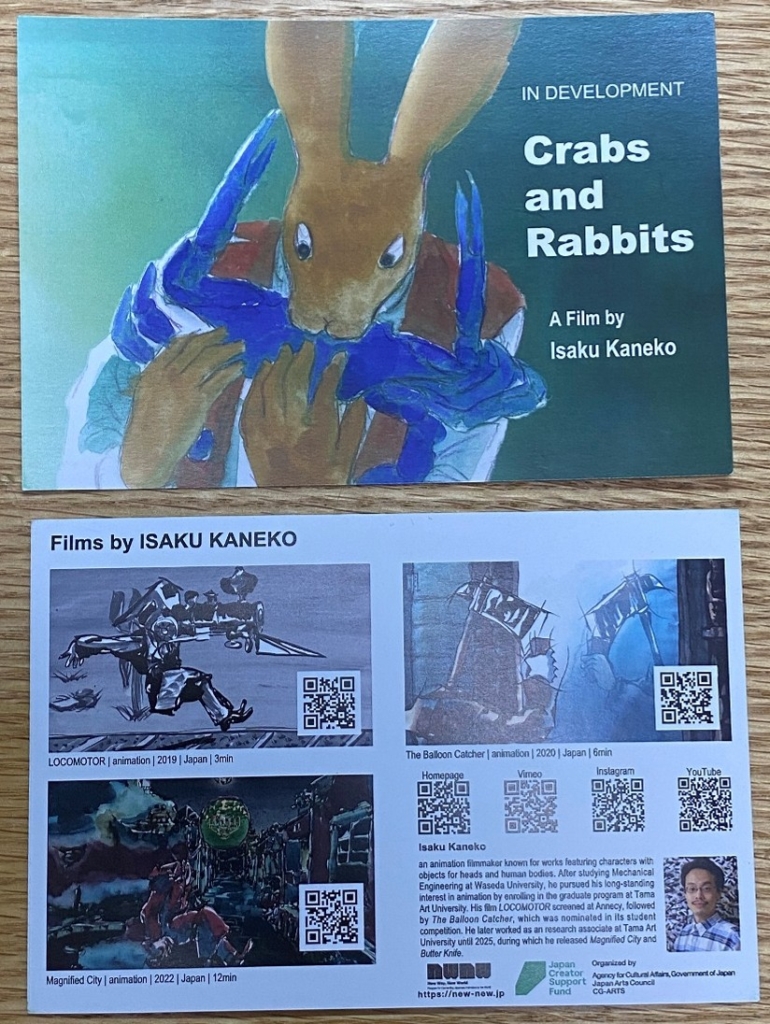

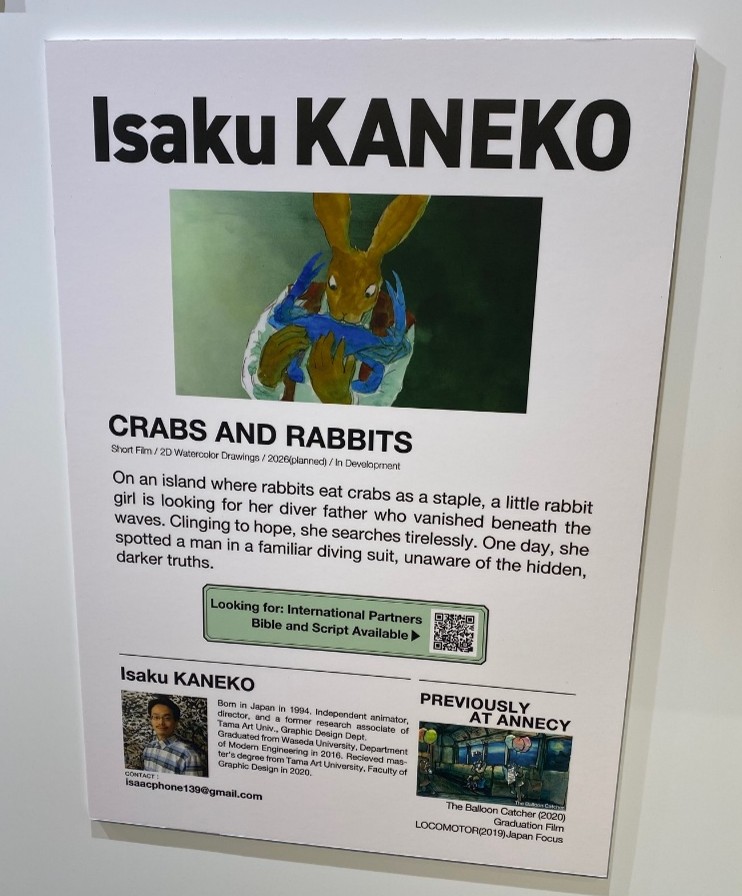

参加に先立ち、ピッチの資料────発表スライド、企画書、脚本────を作成しました。企画書と脚本、プレゼンテーションを見て新作に興味を持ってくださった人に向けた補助資料になるよう意識しました。加えて、現地の関係者に自己紹介する際に渡すための、はがきサイズのDMも作成しました。

ザグレブ国際アニメーション映画祭はクロアチアの首都ザグレブで開催される映画祭で、アヌシー国際アニメーション映画祭、オタワ国際アニメーション映画祭とともに世界三大アニメーション映画祭と呼ばれている映画祭です。

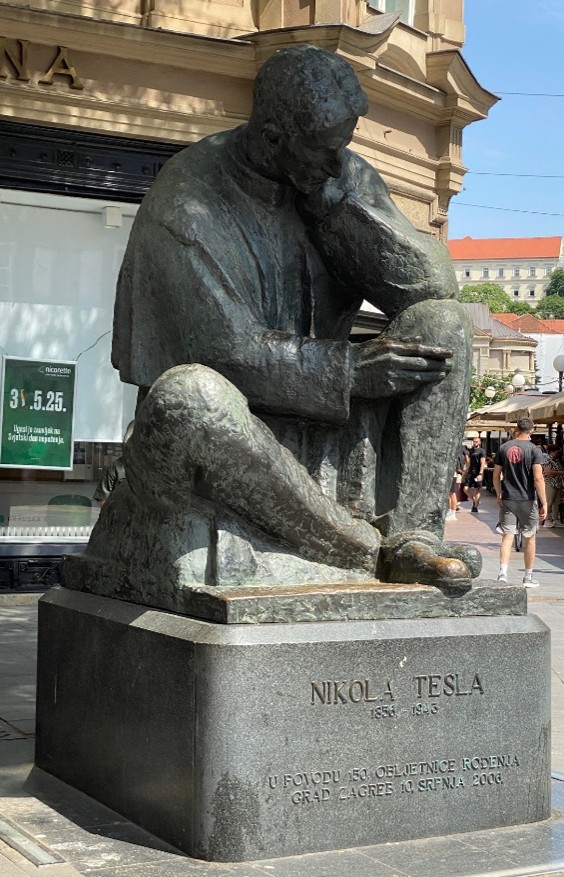

その会場は市内に点在していましたが、路面電車を活用すれば移動は容易でした。会場周辺には博物館や美術館もあります。ニコラ・テスラが生まれた土地(当時はオーストリア帝国)ということもあり、銅像や彼の名前を冠した技術博物館があるほか、美しい植物園などもあり、上映の合間に路面電車を利用してそれらの施設を見に行くこともできそうでした。

ザグレブでは、AnimafestPROというプロフェッショナル向けのプログラムに参加しました。その中で私たちは過去作品の上映に加え、これまでの活動と制作中の新作について、簡単なプレゼンテーションを行いました。参加者も作家が多かったので親しみを感じ、落ち着いてプレゼンテーションを行うことができました。

AnimafestPROでは、私たちが参加したようなプレゼンテーションイベントのほかに、作家によるマスタークラスのプログラムもあり、審査員を務めているオスマン・セルフォン氏と、生涯功労賞を受賞したミカエラ・パヴラートヴァ氏のマスタークラスを見ることが叶いました。

オスマン氏のマスタークラスでは、「物語をパズルのように構成している」というお話が印象的でした。オスマン氏の作品はブラック・ユーモアが含まれることが多いのですが、それらをあからさまに提示するのではなく、よく考え、わかると面白いパズルのような構成にしているそうで、自身の作品から例を取り上げて説明されていました。またオスマン氏は、物語の説明をあえて省略し、物語の繋がりに意図的なギャップを作ることで、観客を受動的でなく、本を読んでいるときのように能動的な状態に導きたいと語っていました。細部に注意を払うことで物語が分かるといった構造を意識しているようでした。

ミカエラ氏がマスタークラス冒頭で話した「アニメーション制作とは、ワニに飲み込まれるようなものだ。しかも裸で、逃げられない」という言葉は、ワニに裸の女性が飲み込まれている実際の画像を提示して発せられたことも相まって衝撃的でした。アニメーション制作に取り組んでいる時の、自分が徐々にアニメーションに飲み込まれていくような感覚や、上映中は自分自身を無防備な状態でさらしているような感覚を、的確にかつ示唆とユーモアに富んだ表現で言い表していると感じました。一方で、ミカエラ氏は近年、実写映画の制作にも携わっていますが、手法としては実写よりもアニメーションの方が自身の好みに合っていると語っていました。

ザグレブの映画祭は初参加でしたが、とてもアットホームで温かい雰囲気の映画祭でした。

次にザグレブからフランスに移動し、アヌシー国際アニメーション映画祭に参加しました。同映画祭は世界で一番古いアニメーション映画祭で、今年は18000人を超える来場者が世界中から訪れたとのことで、その注目度がうかがえます。参加者は、作家だけでなく、学生やプロデューサーなどありとあらゆるアニメーション関係者が集まっている印象でした。映画祭が企画したイベントの充実に加え、アヌシー湖の芝生などで参加者が独自に企画したパーティーも多く開催されていました。その規模と、アニメーションに対する熱量に圧倒される、エネルギーと活気にあふれた映画祭でした。

会場について、ほとんどの上映はボンリュー文化センターとパテアヌシーの2か所の映画館で行われていました。会場同士は近く、趣のある旧市街を通って歩いて行き来できます。また、上映会場からアヌシー湖沿いを20分ほど歩いたインペリアルパレスでは、MIFAというアニメーションの見本市が開催されていました。そこでは、企業や団体の展示ブース、プレゼンテーションイベント、ネットワーキングパーティーなどが開催されています。私たちのピッチも、そのMIFAの一環として行われました。

我々のピッチでは当育成事業の紹介と、採択作家と推薦作家を合わせた計6名のプレゼンテーションで構成されており、10分間で自身のこれまでの活動紹介と新作のプレゼンテーションを行いました。見本市での発表ということで、ザグレブと異なり新作のアピールに比重を置いたプレゼンテーションとなりました。あらかじめ読み上げ用の原稿を準備していたことで、プレゼンテーションはスムーズに進行しました。ただ、観客の反応が予想以上に良かったため、その場の雰囲気に合わせて話しながら多少のアドリブを加える必要がありました。

前述のとおり、MIFAには企業・団体のブースが並ぶエリアが設けられており、私たちの育成事業(NeW NeW)も出展していました。ブースでは、企画書と脚本にアクセスできるQRコード付きの新作紹介パネルの掲示とともに、テストアニメーションがループ再生されており、来場者が頻繁に足を止めて関心を寄せていました。

私もピッチは初めての経験で、未完成の作品の途中経過を見せる機会も今回初めてでした。うまく魅力を伝えられるのか、またどのような反応があるのか不安ではありましたが、予想以上に関心を寄せていただけたことで、途中経過であってもアイデアが確かに伝わっていることがわかり、大きな励みとなりました。

残念ながら授賞式に参加はできませんでしたが、折笠良氏がオフ・リミッツ賞、木原正天氏が学生部門でロッテ・ライニガー賞を受賞するなど、短編・長編・学生部門すべてで日本から計4作品が受賞するという結果となり、とてもうれしく、感激しました。

アヌシー閉幕後はパリに移動し、パリ日本文化会館で開催されたイベントに参加しました。2夜にわたって行われた日本の若手アニメーション作家の短編作品上映会と交流イベントのうち、2日目「アナザーニューウェーブ:日本の短編アニメーション作家たち」で作品の上映とトークを行いました(初日は東京藝術大学大学院アニメーション専攻の作品を上映したそうです)。今回のイベントには、現地の関係者や学生、在仏の日本人などが参加してくださり、作品や制作について意見交換をすることができました。会場となったパリ日本文化会館は、日仏の官民共同によって設立された施設で、日本文化をフランスに紹介し、日仏間の協力関係の強化を目的としています。伝統文化の紹介に加え、日本のアニメーション劇伴作曲家やラッパーを招いたライブイベントも開催されており、ポップカルチャーの発信にも力を入れているようです。

最終日はヴァンドームにあるCiclicというレジデンス施設を見学しました。Ciclicはアニメーション制作の環境を提供する施設で、採択されると数か月間、施設でアニメーション制作に専念することができます。施設内にはストップモーションスタジオや、落ち着いて作画できる部屋が用意されていました。試写室も完備されており、充実した制作環境です。世界中から精鋭が集う、非常にレベルが高い環境でしたが、私たちを暖かく迎えてくださり、非常に居心地がよかったです。そのレベルの高さから、採択に至るまでのハードルは高く感じられましたが、将来の選択肢の一つとしてぜひ覚えておきたい施設だと思いました。

今回のヨーロッパツアーを経て、ヨーロッパのアニメーション制作は日本と異なったプロセスで行われていると感じました。映画祭でのピッチを通じた予算の獲得や、レジデンスをはじめとする制作環境の提供など、作家に対するサポートの充実ぶりが垣間見えました。これまで作家活動は個人に頼る部分が大きいと思っていましたが、ヨーロッパでは作家活動の制度化が進んでいる点に大変感銘を受けました。そういった作品を世に送り出すまでの過程の違いは、海外作品の多様さにも少なからず影響しているのではないかと感じました。

映画祭という作品発表の場から、資金集めのためのピッチの経験など、「作る」という行為を取り巻く環境について様々な知見が得られたと感じています。今回の経験は今後の制作スタイルやアプローチを見直すうえで貴重な気づきを与えてくれました。