山村浩二「アナログ手法のアニメーションにおける背景についての考え方」

- 講演

- 山村浩二

- 編集

- 塚田優

NeW NeW第一期公募枠作家に対するトレーニングプログラムの一環として、世界を代表するアニメーション作家でNeW NeWアドバイザーでもある山村浩二氏に、アナログ作画における背景についての考え方をレクチャーしていただきました。本記事は、当日のアドバイス内容をベースに、山村浩二氏による語りおろしレクチャーという形式でお届けします。

キャラクターを引き立てる背景の役割

アニメーションにおける背景は、基本的にはキャラクターを引き立てるためのものです 。作品によっては背景そのものがキャラクターと同等、あるいはそれ以上に前面に出てくることもあります。たとえば、ロシアのアニメーション作家ユーリー・ノルシュテインの作品は、そういった例として認識されているでしょう。しかし、ノルシュテインの場合であっても、キャラクターのシルエットが背景の中で明確に認識できることが重要視されています。背景の描きこみ自体は細かく行われつつも、キャラクターのフォルム、つまり形やボリューム感の違いをまずシルエットとして見せ、それが背景によって邪魔されないよう設計されているのです。

ノルシュテインの『霧の中のハリネズミ』を例にすると、キャラクターと背景のあいだで考え抜かれた演出がされていることがわかります。手前を暗く、奥を明るくするなどしてキャラクターの行動や出来事に観客の注意が向くように計算されています。一方、森の中に入るシーンでは意図的にコントラストを弱め、キャラクターのシルエットを分かりにくくすることで、観客に「霧の世界に入っていく」感覚を与えています 。ハリネズミのディテールをしっかりと描きながらも、背景を空だけにしたり、意図的にコントラストを調整したりすることで、視線の誘導を行っているのです。

空間表現のテクニック

作品のなかで「空間」を作りたい場合、一般的には西洋的な遠近法が注目されがちです。しかし、濃淡の差で奥行きを見せる東洋的な空気遠近法も手法によっては使えます。手前に見せたいもののコントラストを強くすれば、そこに視線を集めることができ、結果的に空間性が生まれることもあります。

日本のアニメーションでは、前景・中景・後景という大まかな空間の関係性によって空間性を表現するのも伝統的な手法です 。他には手前にものを置くいわゆる「なめ」のショットによって、空間の奥行きを表現するテクニックもあります。主人公の周辺を明るく、それ以外を少し暗くすることで自然に視線を集めるスポットライト効果も有効です。額縁効果(画面の端を暗くするなどして中央に視線を集める)も同様の考え方です 。

視線誘導こそが映画やアニメーションの本質であるともいえます。そんななか、色で視線誘導をすることもできます。人間は鮮やかな色、明るい色、コントラストの強い部分に自然と目が行きます。色彩設計も大切です。なぜならそれによって、シーンごとに使う色の範囲を限定することができるので、画面全体にまとまりが出せるからです。

また、キャラクターが動く空間を計算して背景を設定することも必要です。動きの邪魔にならないように、道や建物を配置・調整すると良いでしょう。小物や扉など、キャラクターが接触するオブジェクトは特に神経を使ってください。バストショット以上のクローズアップだと背景はあまり絡まないのですが、キャラクター周辺を明るめに、かつシンプルにするなど配慮を行うと画面が見やすくなります。

これらの知識・技法を、私は大学卒業後に2年間在籍したアニメ美術制作会社(ムクオスタジオ)やその後の仕事で学び、自然にできるようになりました。演出や編集においては、これらのテクニックを駆使することによって映像にコンテュニティ(連続性)が生まれ、観客の視線を誘導し、物語に引き込むことができるようになるでしょう。

素材と描画法

私は鉛筆を基本に、コピックマーカーやインク、修正液などを組み合わせて背景を描いています 。発色が良くて、表面を削って修正ができるぐらい丈夫な高級水彩紙(アルシュ紙)に描くこともありますが、アニメーションはたくさんの動画が必要なので、コスト的に全てのシーンで使うのは現実的ではありません。普通の動画用紙や、あえてにじみがうまくいかない紙を選ぶこともあります。重要なのは、「狙って描けない」一回性の線や表現を大切にすることです 。もちろんどういうものを描くのか、そのイメージは持つのですが、描き方を意識しすぎず、無意識に近い感覚で描く部分と、神経を使って緻密に描く部分のメリハリをつけています 。全体を描き込みすぎず、締めるべきところをキュッと締めることで、焦点の定まった画面になるでしょう 。

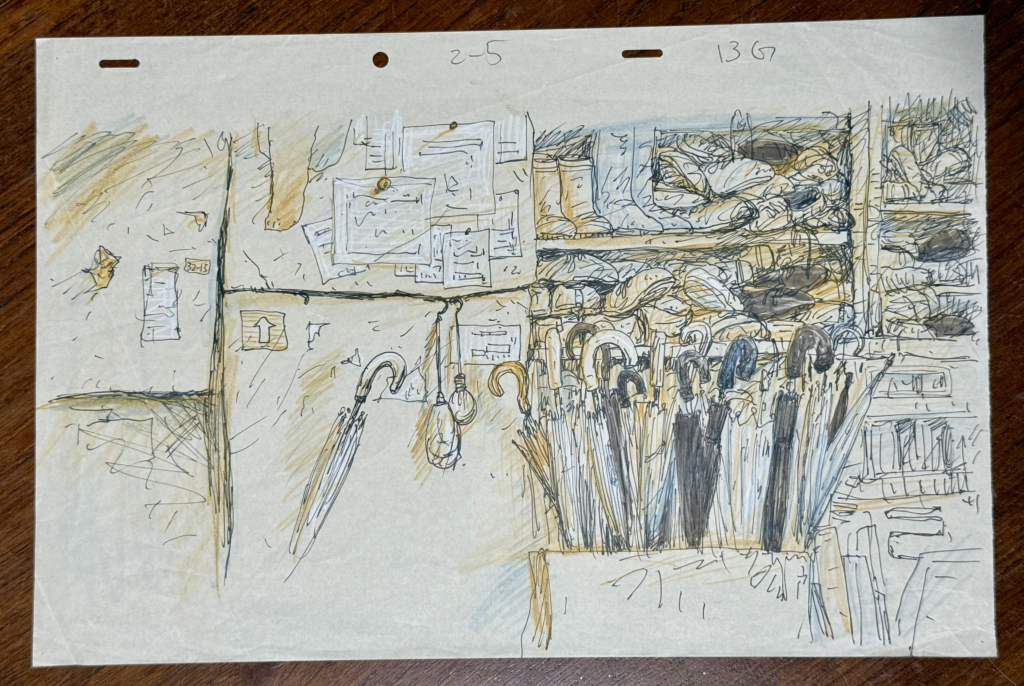

『頭山』(2002)

ここからは、私の過去作から、背景に対するアプローチという観点で具体的にお話をします。『頭山』の主人公である男の部屋は、社会から隔離され、物を溜め込むゴミ屋敷のようなごちゃごちゃした様子にしました 。描画は鉛筆画をベースに、コピックマーカーで部分的に着彩し、白の色鉛筆や黒で強調する手法を取りました 。手数は意外と少なくて、必要な部分にだけ色をつけているので、ものによっては数分で描けるものもあります。

『頭山』ではこうした空間の組み立てやスポットライト効果、額縁効果などを活用しています。中心的なモチーフである桜には線のタッチを増やし、反対に背景はシンプルにするなど、書き込みの密度にメリハリをつけています。ディテールがあればあるほどそこに目が行くため、背景の情報量をコントロールすることは重要です。例えば雲のディテールなんかは、この作品では省略しています。コンポジットは最大で50レイヤーほど重ねました。影と光、水滴、ハイライトなどを別素材として作成し、加算、乗算などで合成し、複雑な表現にしています。レイヤーごとにボケ具合を変えたり、部分的にぼかしたりしています。

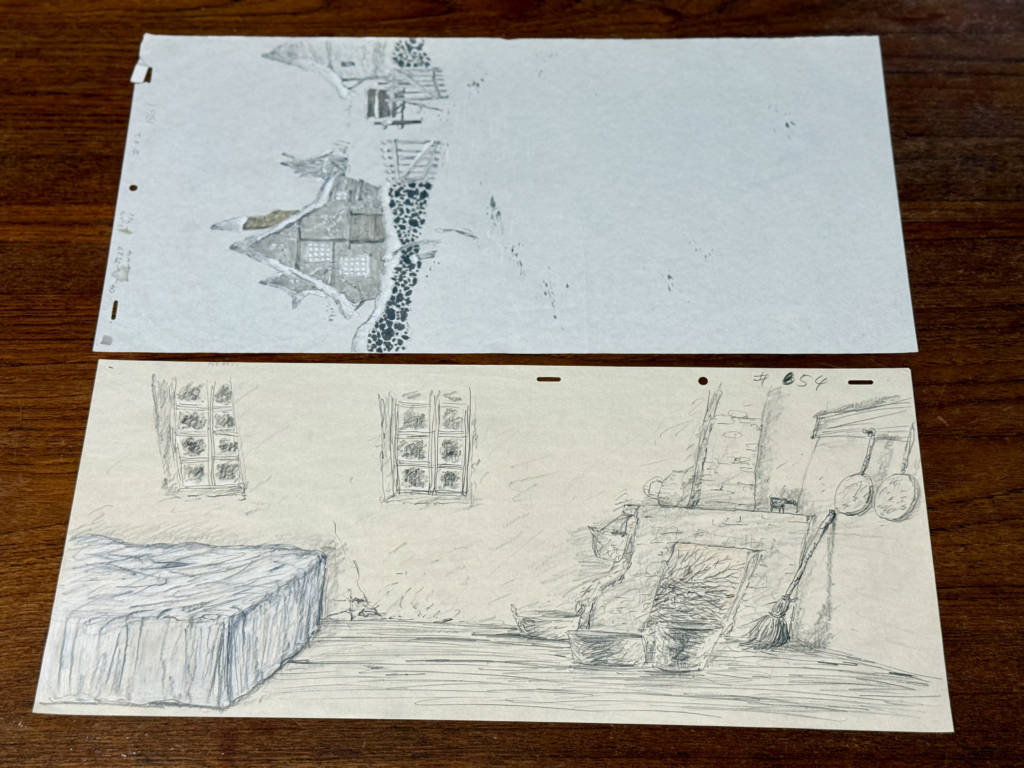

『カフカ 田舎医者』(2007)

シーンごとにカラーパレットを意識し、室外はブルーやグレー系、ロウソクの灯った室内はオレンジ系といったように、2色程度の基調色をシーンごとに決め、全体のトーンを統一しています。背景について、カメラが移動する場合は、その分大きな背景を用意します 。『カフカ 田舎医者』のオープニングシーンは引き伸ばしても解像度が保てるように、縦長に大きく描いてスキャンしました。パンするだけの場合は長い紙に描いてます。前景・中景・後景を分けて描いて、後から合成する場合もあります。

『カフカ 田舎医者』でもこうしたコンポジットに継続して取り組みました。最終的な画面を作るために、背景やキャラクターに加え、雪のレイヤーも重ねています。雪のレイヤーがあることから、背景の描きこみはそこまででもないのですが、コンポジットをその分工夫しています。墨の飛び散りや、ガラスクリーナーを直接ガラス面に吹き付けたりしてスキャンした雪用の素材をさらに反転・ブラー加工したりして、粒の大きさで前後感が出るように重ねています。レイヤーが多くなってくると色調整が必要になってきますが、合成したあとでトーン調整をしています。

『マイブリッジの糸』(2011)

『マイブリッジの糸』では写実的な空間と抽象的な空間の両方を描きました。後者のピアノだけが置かれた空間では、アニメーションならではの表現を取り入れています 。アナログ画材を使用しつつ、インクの滲みや飛び散り、ドライブラシといった手法を意図的に用いて、予測できない表現を取り入れようとしました 。綺麗なグラデーションを作る水彩紙ではなく、あえてうまくいかない紙を選ぶという試みも、こうした流れの延長線上にあります。

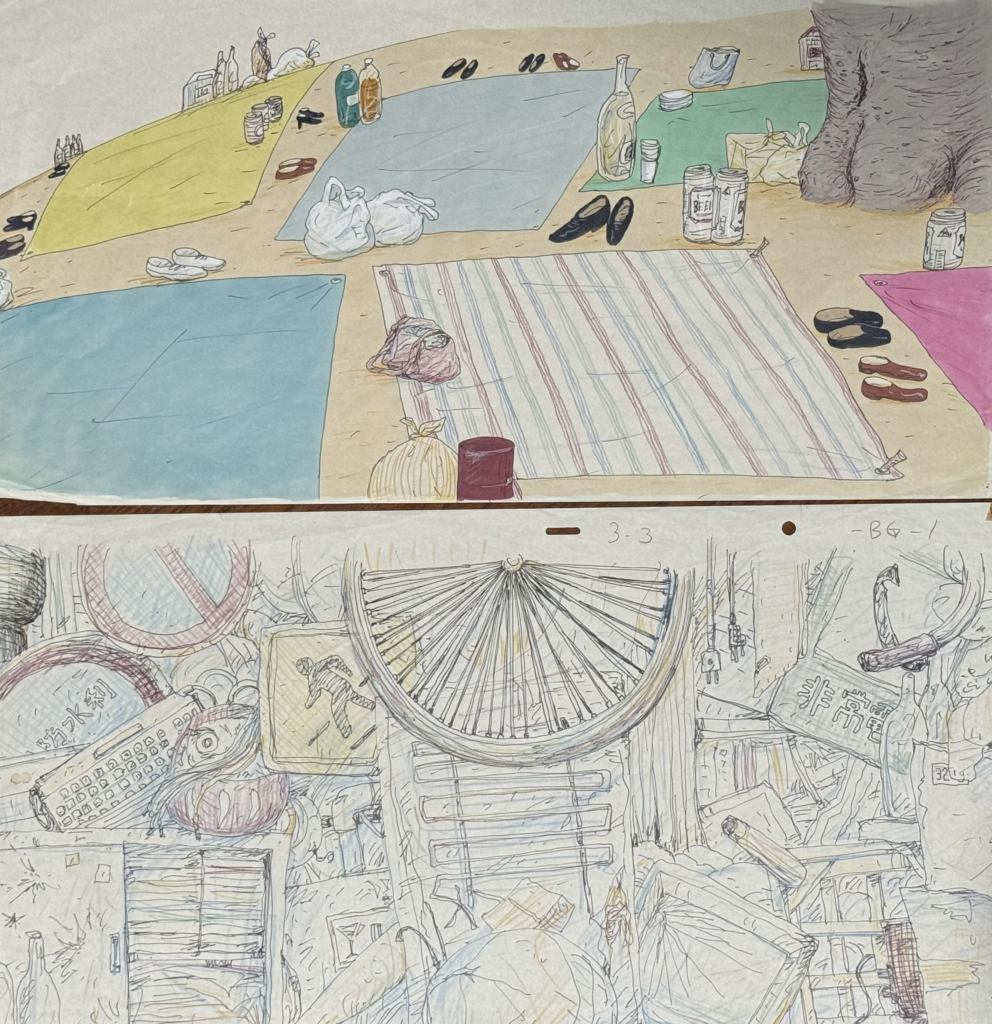

『幾多の北』(2021)

これまでの作品では前景・中景・後景を描き分けることが多かったのですが、疑似的な空間を描くということ自体に疑問を持つようになってきました。そのため『幾多の北』では、前景・中景・後景をわけず、最初から1枚の紙に全て描くという、より絵画的なアプローチを試みています。1枚の絵として完成させることで、背景とキャラクターがより自然に馴染み、意図しない偶発的な表現(インクの滲み、かすれなど)が生まれやすくなることを重視しています。

この作品は、元々「文學界」の表紙用に描いたイラストを元にしています。それをアニメーションにしようと考えたとき、どうしても元のイラストの強度が弱まってしまうことが気になりました。そこで発想を逆転させ、強度のあるイラストレーションを元にアニメーションを作ることにしました。具体的には、作画で動く部分はデジタルで消して、追加で作画しました。

アナログ作画の重要性

今は全てデジタルでアニメーションを作る作家が大勢いますが、動きを描くことに関しては、アナログ作画を推奨したいです。個人的にはアナログの方が融通が利くと思ってます。ただもちろん、足がものすごくたくさんあるキャラクターを動かさなくてはいけないとか、実際に描くとかなり手間がかかってしまう場合のサポートとして、デジタル技術を使うことは良いでしょう。ただデジタルは表現が画一的になってしまう危険性もあるし、プレビューができてしまうため、自分の頭の中でタイミングを設計する力が衰えがちです 。あるいは余計な絵を描きすぎて枚数が増え、作業が増えてしまう恐れもある。デジタルはブラシなど選択肢も多いですよね。そうすると逆に混乱してしまう。私は日本画用の削用という種類の筆をメインで使っていて、他の種類の筆を用いるのは大きな面を塗るときくらいです。

デジタルとは違ってアナログは部分と全体を同時に見れます。『ミステリアス・ピカソ 天才の秘密』(アンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督、1956)というパブロ・ピカソのドキュメンタリー映画を観ると、ピカソが線を引くたびに空間が立ち上がっていることがよくわかります。常に部分と全体が呼応し合っていて、どの段階でも画面が完成しています。下手でもガクガクしていても、アナログの方が人を引きつける動き、意味のあるポーズが描けるのではないでしょうか。直接素材に触れるアナログの方が、感情が込めやすいと思います。